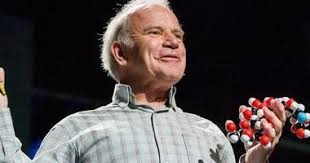

স্টিভেন স্পিলবার্গের 'দ্য জুরাসিক পার্ক' সিনেমার কথা মনে পড়ছে নিশ্চয়ই। লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুর্গম পাহাড়ের গহন অরণ্যের মাঝখানে এক অত্যাধুনিক জৈব-রাসায়নিক গবেষণাগার, যেখানে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন লুপ্ত প্রজাতির ডাইনোসরের পুনর্জন্ম ঘটাচ্ছেন। সেই ছবিতেই রয়েছে ডাইনোসরের ডিম, ডিম থেকে জন্ম নেওয়া ছোটো বড়ো নানান আকারের ডাইনোসর। পূর্ণবয়স্ক বিশাল ডাইনোসরের তান্ডব। ডাইনোসরের ছবি কাল্পনিক হলেও কিন্তু সবটাই শুধুমাত্র কাল্পনিক ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেটাস কর্পোরেশনে ডিএনএ কেমিস্ট হিসাবে কর্মরত ক্যারি ব্যাঙ্কস মুলিস, ততদিনে ১৯৮৩ সালে ডিএনএ অণুর পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন আবিষ্কার করে ফেলেছেন, যার সাহায্যে জীবদেহের জীন পৃথক করে ফেলা, তাকে বিশ্লেষণ ও রূপান্তরিত করা, জীন-মানচিত্র তৈরী ইত্যাদির দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে।

পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন আবিষ্কারের জন্য ক্যারি ব্যাঙ্কস মুলিস ১৯৯৩ সালে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হন। মজার কথা এই যে, তাঁর যুগান্তকারী পলিমাররেজ চেইন রিঅ্যাকশন (পিসিআর) গবেষণার ফলাফল লিখে, ক্যারি ব্যাঙ্কস মুলিস প্রথম যে গবেষণাপত্রটি 'সায়েন্স' পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন, সেটিকে পত্রিকার সম্পাদক ড্যান কোশল্যান্ড ছাপানো উপযুক্ত বলে মনে করেন নি; এবং ছাপান নি। অথচ মাত্র তিনবছর পরে ১৯৮৯ সালে সেই 'সায়েন্স' পত্রিকার বিচারে পিসিআর বর্ষসেরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার স্বীকৃতি লাভ করে। নোবেল কমিটি পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশনকে (পিসিআর) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ক্যারি ব্যাঙ্কস মুলিসের পিএইচডি ডিগ্রি লাভ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। ভর্তি হয়েছিলেন মলিকুলার বায়োলজি নিয়ে। কিন্তু অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের দুর্নিবার আকর্ষণে মলিকুলার বায়োলজির ক্লাস সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের ক্লাস করে গেলেন কোর্সের পুরোটা সময় জুড়ে। ভাবলেন, ক্লাসের বন্ধুদের কাছ থেকে মলিকুলার বায়োলজি বুঝে নেবেন। শুধু তাই নয়, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বিষয়ে “ দ্য কসমলজিক্যাল সিগনিফিক্যান্স অব টাইম রিভার্সাল “ শিরোনাম দিয়ে এক গবেষণাপত্র লিখে ফেললেন; ১৯৬৮ সালে সুবিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হল। এটিই তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র। এটি তাঁকে দারুণভাবে সাহায্য করেছিল। এই গবেষণাপত্র দেখে কমিটির সদস্যরা তাঁর একটিও ক্লাস না করার অপরাধ মার্জনা করে, তাঁকে মলিকুলার বায়োলজি নিয়ে গবেষণা করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর ডিএনএ অণু নিয়ে গবেষণা এবং তার পরেরটা ইতিহাস। ধন্য ক্যারি ব্যাঙ্কস মুলিসের আত্মবিশ্বাস, ধন্য পিএইচডি কমিটির দূরদৃষ্টি ; তাঁরা জহর চিনতে পেরেছিলেন।

রকেট ওড়াবার গল্পও কম যায়না; কিশোর বয়সে সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে রকেট ওড়ানো। মায়ের অনুমতি নিয়ে রান্নাঘরের বয়াম থেকে চিনি, কেমিস্টের দোকান থেকে কেনা পটাশিয়াম নাইট্রেট এবং উনুন দিয়ে কাঠকয়লার জ্বালানী তৈরি করে বাড়ির কাছের জঙ্গলের ফাঁকা জায়গা থেকে একের পর এক রকেট উৎক্ষেপণ। একবার রকেটে করে পাঠালেন জীবন্ত একটি ব্যাঙ, সঙ্গে প্যারাস্যুট জুড়ে দিয়ে। প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে ওঠার পর পপাত ধরণীতল। বন্ধুদের সঙ্গে ছুটে গিয়ে মুলিস দেখলেন, প্যারাস্যুটের কল্যাণে ব্যাঙটি দিব্যি বেঁচে রয়েছে বহাল তবিয়তে। নড়ছে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে তাকাচ্ছে জুলজুল করে।

মাত্র একফোঁটা রক্ত বা একটিমাত্র চুলের ছোটো টুকরোর ডিএনএ বিশ্লেষণ করে, অপরাধীকে সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে পলিমারেজ চেইন রি-অ্যাকশন -এর দৌলতে। সারা পৃথিবীতে জীবদেহে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস সনাক্ত করা ও রোগনির্ণয়ের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে আরটি-পিসিআর। বিশ্বব্যাপী অতিমারী নোভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত রোগ কোভিড-১৯ নির্ণয়েও ব্যবহৃত হয়েছে রিভার্স ট্রানসক্রিপশন পলিমারেজ চেন রিঅ্যাকশন (আরটি-পিসিআর)। গলার বা নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তর থেকে নেওয়া দেহরস (সোয়াব) আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় পজিটিভ হলে বোঝা যায়, দেহে নিশ্চিতভাবেই নোভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ রয়েছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণের ভয়ংকর থাবা থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে যে কয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে, তার অন্যতম প্রধান হল আরটি-পিসিআর। রোগের কারণ নির্ণয় করা গেলে চিকিৎসাও সহজ হয়ে আসে। প্রথমদিকে কোনো ওষুধপত্র ছিল না। ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে অনেক অনেক পরে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা ও নিষ্ঠা ছিল অপর গুরুত্বপূর্ণ মূলধন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে সিনিয়র জুনিয়র চিকিৎসকদের দল, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিক ও অভাবনীয় ঐকান্তিক দলবদ্ধ প্রচেষ্টা, নি:স্বার্থভাবে রোগক্লিষ্ট মানুষের যন্ত্রণামুক্তির জন্য লড়াই মানুষের ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়। সাধারণ মানুষের সার্বিকভাবে সাড়া দেওয়া, প্রশাসন ও পুলিশের সার্বিক সহযোগিতাও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ডিএনএ-র বিশেষ ধর্ম হল, হুবহু নিজের অনুলিপি তৈরি করতে পারা। কিন্তু তা ঘটে জীবন্ত কোষের ভিতর। কোষের বাইরে ইচ্ছামত এর অসংখ্য অনুলিপি তখনো তৈরি করা যায়নি। পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন প্রক্রিয়ায় খুব সামান্য পরিমান ডিএনএ-এর অংশবিশেষ থেকে, অল্প সময়ের মধ্যে একটি ছোটো টেস্টটিউবের ভিতরে, বিপুল সংখ্যায় ঐ একই ডিএনএ-র হুবহু অনুলিপি তৈরী করা যায়। ডিএনএ ঘোরানো সিঁড়ির মত লম্বা হয়ে বিস্তৃত। প্রতিটি ডিএনএ অণুতে রয়েছে দুটি স্ট্রান্ড, একটির সঙ্গে মুখোমুখি অন্যটি প্যাঁচানো, ডবল হেলিক্স । ঘোরানো সিঁড়ির যে দুই ধারের উপর হাত রেখে আমরা ওঠানামা করি; ডিএনএ-তে সেদুটির প্রতিটি এক একটি স্ট্রান্ড, একটার পর একটা সুগার এবং ফসফেট অণু সাজিয়ে তৈরি। সিঁড়িতে পা রাখবার মত প্রত্যেকটা ধাপ নাইট্রোজেন ঘটিত অণু দিয়ে তৈরি দুইধারকে সংযুক্ত করেছে অ্যাডেনিন অণুর সঙ্গে থাইমিন অণুর বেস জোড় এবং সাইটোসিন অণুর সঙ্গে গুয়ানিন অণুর বেস জোড়। চারটি বেস অ্যাডেনিন গুয়ানিন থাইমিন সাইটোসিনের একটা প্রান্ত স্ট্রান্ডের সুগার বা ফসফেট অণুর সঙ্গে লাগানো। আরএনএ অণুতে অবশ্য থাইমিনের পরিবর্তে থাকে ইউরাসিল অণু। বেস-সহ দুইধারের দুটি স্ট্রান্ড একে অপরের পরিপূরক। বেস অণু, সুগার অণু এবং ফসফেট অণু নিয়ে সুবৃহৎ ডিএনএ-র ক্ষুদ্রতর অণু নিউক্লিওটাইড। একক স্ট্রান্ডের ছোটো ছোটো টুকরো অলিগো-নিউক্লিওটাইড নামে পরিচিত।

ডিএনএ-র বিশেষ ধর্ম হল, হুবহু নিজের অনুলিপি তৈরি করতে পারা। কিন্তু তা ঘটে জীবন্ত কোষের ভিতর। কোষের বাইরে ইচ্ছামত এর অসংখ্য অনুলিপি তখনো তৈরি করা যায়নি। পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন প্রক্রিয়ায় খুব সামান্য পরিমান ডিএনএ-এর অংশবিশেষ থেকে, অল্প সময়ের মধ্যে একটি ছোটো টেস্টটিউবের ভিতরে, বিপুল সংখ্যায় ঐ একই ডিএনএ-র হুবহু অনুলিপি তৈরী করা যায়। ডিএনএ ঘোরানো সিঁড়ির মত লম্বা হয়ে বিস্তৃত। প্রতিটি ডিএনএ অণুতে রয়েছে দুটি স্ট্রান্ড, একটির সঙ্গে মুখোমুখি অন্যটি প্যাঁচানো, ডবল হেলিক্স । ঘোরানো সিঁড়ির যে দুই ধারের উপর হাত রেখে আমরা ওঠানামা করি; ডিএনএ-তে সেদুটির প্রতিটি এক একটি স্ট্রান্ড, একটার পর একটা সুগার এবং ফসফেট অণু সাজিয়ে তৈরি। সিঁড়িতে পা রাখবার মত প্রত্যেকটা ধাপ নাইট্রোজেন ঘটিত অণু দিয়ে তৈরি দুইধারকে সংযুক্ত করেছে অ্যাডেনিন অণুর সঙ্গে থাইমিন অণুর বেস জোড় এবং সাইটোসিন অণুর সঙ্গে গুয়ানিন অণুর বেস জোড়। চারটি বেস অ্যাডেনিন গুয়ানিন থাইমিন সাইটোসিনের একটা প্রান্ত স্ট্রান্ডের সুগার বা ফসফেট অণুর সঙ্গে লাগানো। আরএনএ অণুতে অবশ্য থাইমিনের পরিবর্তে থাকে ইউরাসিল অণু। বেস-সহ দুইধারের দুটি স্ট্রান্ড একে অপরের পরিপূরক। বেস অণু, সুগার অণু এবং ফসফেট অণু নিয়ে সুবৃহৎ ডিএনএ-র ক্ষুদ্রতর অণু নিউক্লিওটাইড। একক স্ট্রান্ডের ছোটো ছোটো টুকরো অলিগো-নিউক্লিওটাইড নামে পরিচিত।

নোভেল করোনাভাইরাসের শরীরে কোনো ডিএনএ নেই। রয়েছে কেবলমাত্র আরএনএ, যাতে রয়েছে একটিমাত্র স্ট্রান্ড। আরএনএ-র অনুলিপি সরাসরি তৈরি করা যায়না। আরএনএ-র অনুলিপি তৈরী করবার জন্য, প্রথমে মেসেঞ্জার আরএনএ-এর সঙ্গে রিভার্স ট্রানসক্রিপটেজ এনজাইম ব্যবহার করে, একক স্ট্রান্ডযুক্ত কম্পলিমেন্টারি ডিএনএ বা সি-ডিএনএ তৈরী করে নেওয়া হয়। আরএনএ-তে যে ক্রম অনুসরণ করে বেস অণুগুলি স্ট্রান্ডের সঙ্গে লেগে থাকে, সি-ডিএনএ-তে লেগে থাকে ঠিক তার বিপরীত ক্রমে। এইজন্য প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় রিভার্স ট্রানসক্রিপশন।

এরপর ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম-এর সাহায্যে, এই সিঙ্গল স্ট্রান্ডযুক্ত সি-ডিএনএ থেকে দুইদিকে দুটি স্ট্রান্ডযুক্ত একটি ডিএনএ অণু তৈরী করে, সেটি পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশনে ব্যবহৃত হয়। মোটামুটিভাবে ৯৪ থেকে ৯৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ডিএনএ-র দুটি স্ট্রান্ড আলাদা হয়ে যায়। এটি ডিনেচার পর্যায়। এরপর একটু ঠান্ডা করে ৫০ থেকে ৬৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অ্যানিলিং পর্যায়। এই পর্যায়ে পলিমারেজ এনজাইম, ছোটো টেস্ট টিউবের ভিতর বিশেষ তরলের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া সি-ডিএনএ এর টুকরো অলিগো-নিউক্লিওটাইড (প্রাইমার), একটি একটি করে ধরে ধরে নিয়ে, সিডিএন-এর মুখোমুখি বসিয়ে দিয়ে দেয়। শুরু হয়ে যায় ডিএনএ অণু তৈরীর প্রক্রিয়া। টেস্ট টিউবটির ভিতর মেশানো হয় বিশেষ এক রাসায়নিক রঞ্জক পদার্থ। তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে ৭০ থেকে ৭৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ইলংগেশন পর্যায়ে একটি ডিএনএ অণু থেকে দুটি ডিএনএ অণু তৈরী সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এই তিনটি পর্যায় নিয়ে একটি চক্র (সাইকল)।

এই প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। প্রতি চক্রের শেষে অণুর সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে যায়। দ্বিতীয় চক্রের শেষে দুটি ডিএনএ অণু থেকে ২×২=৪টি, তৃতীয় চক্রের শেষে ২×২×২=৮টি এভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ১০টি চক্রের শেষে ২×২×২×২×২×২×২×২×২×২ = ১০৩৪ ধরা যাক ১০০০টি, ২০টি চক্রের শেষে ১০০০×১০০০ = ১০,০০,০০০টি বা দশ লক্ষ, ৩০টি চক্রের শেষে ১০০০,০০০,০০০ বা একশো কোটি। প্রতি চক্রে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। এজন্য থার্মাল সাইকলার মেশিনের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয় টেস্ট টিউবটি। থার্মোইলেকট্রিক এফেক্টের সাহায্যে শুধুমাত্র বিদ্যুতপ্রবাহের দিক পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রঞ্জকটি বর্ণ পরিবর্তন করে জানিয়ে দেয়, নমুনাতে আরএনএ ছিল অর্থাৎ পরীক্ষা পজিটিভ; নতুবা কোনো বর্ণ পরিবর্তন ঘটে না। পুরো প্রক্রিয়াটি সফটওয়্যারের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়।

উইকএন্ডে শুক্রবার সেটাস কর্পোরেশনের ল্যাবরেটরি থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার মেন্ডোসিনোতে বাড়ি ফিরছেন ক্যারি ব্যাঙ্কস মুলিস। প্রতি সপ্তাহে তাই করেন। গাড়িতে পাশে বসা জেনিফার বার্নেট, তিনি বায়োকেমিস্ট। ক্যালিফোর্নিয়ার নির্জন পাহাড়ি বনপথ ফুলে ফুলে ছাওয়া, ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা চতুর্দিক। গাড়ি চালাচ্ছেন ক্যারি ব্যাঙ্কস মুলিস চিন্তা করতে করতে। নানারকম বিকল্প ভাবতে ভাবতে হঠাৎই সমাধানটা মনের মধ্যে এসে গেল ছবির মত। গাড়ি থামালেন, চলতে শুরু করলেন, আবার থামলেন আবার চলতে শুরু করলেন। এক টুকরো কাগজে গুণ করে দেখে নিলেন। বাড়ি ফিরে বিনিদ্র রাত, পরের সারা দিনরাত ঘোরের মধ্যে কাটল। মেঝে দেওয়াল সর্বত্র ভরে গেল নানারকম ড্রয়িং গণণা আর আঁকিবুঁকিতে। সোমবার সকাল হতেই ছুটলেন ল্যাবরেটরিতে, কাটালেন লাইব্রেরিতে। না, কোথাও এরকম কিছু নেই। সহকর্মীরা তেমন আগ্রহ দেখালেন না, দুইএকজন ছাড়া। সপ্তাহশেষের পর ল্যাবরেটরিতে ফিরে ওরকম কত কথাই তো বলেন তিনি; এবারেরটাও সেরকম কিছু হবে!। অগত্যা শুরু হল পরীক্ষার পর পরীক্ষা আর পরীক্ষার বিশ্লেষণ। তারপরেই সিদ্ধিলাভ ; চূড়ান্ত সাফল্য।

ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইমের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একেবারে প্রথমে ব্যবহার করা হয়েছিল এসচেরিচিয়া কোলাই ব্যাকটেরিয়া থেকে পাওয়া এনজাইম। কিন্তু ডিএনএ স্ট্রান্ড দুটিকে আলাদা করতে যে তাপ প্রয়োগ করতে হয়, তাতে এই এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় বলে, বারবার এই এনজাইম বাইরে থেকে প্রয়োগ করতে হত। এখন উষ্ণ প্রস্রবণের জলে বসবাসকারী থার্মাস অ্যাকোয়াটিকাস - টিএকিউ - ট্যাক-ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে উপযুক্ত এনজাইম আবিষ্কারের পর এই সমস্যার সমাধান হয়েছে। এছাড়াও প্রায় দুহাজার মিটার (২০০০) গভীরে সমুদ্রের তলদেশের থার্মাল ভেন্টের কাছে ১০৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় থাকা আরো উপযুক্ত ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইমের উৎস পাইরোকক্কাস শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান মিলেছে। সমুদ্রের তলদেশে থার্মাল ভেন্টের কাছে ৯৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জন্মানো আর্কিব্যাকটেরিয়াম থার্মোকক্কাস লিটোরালিস নামেও আর এক উপযুক্ত ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গিয়েছে । জীবাণুরা এভাবে অযাচিতভাবে আমাদের উপকার না করে দিলে, পিসিআর পদ্ধতি এতো বহুল প্রচলিত হতেই পারতো না।

উচ্চ তাপমাত্রায় কার্যকর থাকা এইসব ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কারের ফলে, এখন আরটি-পিসিআর বিক্রিয়ার একেবারে শুরুতেই রিভার্স ট্রানসক্রিপটেজ এনজাইম, আরটি-পিসিআর পরীক্ষার জন্য শরীর থেকে নেওয়া থ্রোট সোয়াব, ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম ইত্যাদি সবকিছু একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, পরীক্ষা শুরু করে দেওয়া যায়। তার আগে অবশ্য রাসায়নিক দ্রবনের সাহায্যে থ্রোট সোয়াব থেকে দেহের প্রোটিন ফ্যাট এসব দূর করে নেওয়া হয়। থাকে শুধুমাত্র দেহের ডিএনএ এবং নমুনাতে থাকা আরএনএ, যদি অবশ্য যার দেহ থেকে টেস্ট করবার জন্য নমুনা নেওয়া হয়েছে তিনি নোভেল করোনাভাইরাস সংক্রমিত হয়ে থাকেন। ।

References ::

1) Press Release for Nobel Prize in Chemistry, 1993

www.nobelprize.org

2) Nobel Speech of Kary B Mullis, 8 Decrmber, 1993

www.nobelprize.org

3) Biographical – Kary B Mullis, same as above

4) Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction

www.sciencedirect.com

5) How is COVID-19 virus detected using Real Time RT-PCR

International Atomic Energy Agency

https://www.iaea.org>news>

6) Polymerase Chain Reaction

www.nch.nlm.nih.gov

7) Encyclopedia of Genetics, 2009

8) Modern Applications of Plant Biotechnology in Pharmaceutical Sciences,2015

www.sciencedirect.com

9) Indian Council of Medical Research