বস্ত্র-ব্যবসায়ীর অদৃশ্য জগৎ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সুপ্রিয় লাহিড়ী

নিউইয়র্ক ফাউন্ডলিং এসাইলাম হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তার জোসেফ ওডয়ারের ডায়েরি থেকে:

“19শে ফেব্রুয়ারি, 1883.

এ যন্ত্রণা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমাকে যেন মুক্তি দেন। গত সাতদিন ধরে নিষ্পাপ শিশুদের মৃত্যুর যে তাণ্ডবলীলা আমাকে দেখতে হচ্ছে, তার চেয়ে নিজের মৃত্যুও ভাল।

আমার কুড়ি বছরের চিকিৎসক জীবনে 18ই ফেব্রুয়ারির মত কালরাত্রি কখনো আসেনি। পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডের প্রতিটি বেড, ওয়ার্ডের মেঝে, এমনকী করিডরেও পা ফেলবার জায়গা নেই। যেদিকে তাকাই শুধু ডিপথেরিয়া আক্রান্ত শিশু আর তাদের মায়েদের অসহায় আর্ত মুখ।

মুহূর্তে মুহূর্তে এক একটি শিশুর শ্বাসকষ্ট শুরু হচ্ছে- আমি ছুটে যাচ্ছি। শিশুটিকে কোলে তুলে নিচ্ছি আর হাতে নিচ্ছি স্ক্যালপেল। শিশুটির শ্বাসনালীর কোন জায়গায় ডিপথেরিটিক সিউডোমেমব্রেনটা তৈরি হয়েছে তা আন্দাজ করে, ঠিক তার নিচে স্ক্যালপেল চালিয়ে ওর ট্র্যাকিয়া কেটে ফুটো করে দিচ্ছি- আবার শ্বাস নিচ্ছে সে। কিন্তু কতক্ষণ আর? আরো বাচ্চাদের দেখাশুনো করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন মেমব্রেন তৈরি হয়ে যাচ্ছে- আবার আরো নিচে ট্র্যাকিওস্টমি। তাতেও কি শেষরক্ষা হচ্ছে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনবারের বেশি ট্র্যাকিওস্টমি করা অসম্ভব। কতটুকুই বা গলা ওদের! দুজন মা তো উন্মাদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাত থেকে স্ক্যালপেল কেড়ে নিতে গেল। বাচ্চাদের আর্তনাদ, মায়েদের বুকভাঙ্গা কান্নায় রাত্রির অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠছে- মনে হচ্ছে আমি ডাক্তার নয়, নরকবাসী শয়তানের দূত। সারা রাত এই নারকীয় চিকিৎসার ফল হল চল্লিশটির মধ্যে মাত্র তিনটি শিশু হয়ত কালকের দিনের আলো দেখবে…”

হ্যাঁ বেশিদিন আগে নয়, মাত্র দেড়শ বছর আগেও নানারকম সংক্রামক রোগের সামনে রোগী এবং ডাক্তাররা এমনই অসহায় ছিলেন। শিশুরাই বেশিরভাগ ডিপথেরিয়াতে আক্রান্ত হত। এই ব্যাক্টেরিয়ার কার্যকলাপের ফলে রোগীর শ্বাসনালীতে একটা পর্দার মত তৈরি হয়ে, রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। একমাত্র চিকিৎসা ছিল- শ্বাসনালী ফুটো করে নিশ্বাস প্রশ্বাস চালু রাখা- ট্র্যাকিওস্টমি। যাঁর ডায়েরি থেকে উদ্ধৃতি দিলাম সেই জোসেফ ওডয়ার এক নতুন পদ্ধতিতে চিকিৎসা শুরু করেন। ট্র্যাকিয়ায় ফুটো করে একটা ধাতব নল ঢুকিয়ে দেওয়া হত যাতে একই রোগীর ওপরে বারবার ট্র্যাকিওস্টমি না করেও তার শ্বাস প্রশ্বাস চালু রাখা যায়। 1920র দশকে ডিপথেরিয়া ভ্যাক্সিন আবিষ্কার হবার আগে পর্যন্ত ডক্টর ওডয়ারের এই ল্যারিঞ্জিয়াল ইনটিউবেশন বহু শিশুর প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেছিল।

কিন্তু আজকের গল্প ডক্টর ওডয়ারের নয়, ডিপথেরিয়ারও নয়। আজকের গল্প হল চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কারের ইতিহাস। ডিপথেরিয়ার মত আরো হাজারো সংক্রামক রোগের কারণ, জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কারের কাহিনী। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে সেই আবিষ্কার, কোন ডাক্তার বা কোন বিজ্ঞানী বা কোন গবেষক করেননি।

দক্ষিণ হল্যান্ডের ডেলফ্ট নামের এক ছোট্ট শহরের প্রায় অশিক্ষিত এক দোকানদার প্ৰথম জীবাণু আবিষ্কার করেন। সেই দোকানে জামাকাপড়ের থান, পর্দা, সেলাইয়ের জিনিসপত্র বিক্রি হত- তখনকার সময়ে ঐরকম দোকানকে হ্যাবারড্যাশারী বলত। সেই দোকানীর নাম ছিল এন্টনি ভ্যান লিউয়েনহুক।

লিউয়েনহুকের নাম হয়ত অনেকেই শুনেছেন- কিন্তু এই অশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক আর তাঁর আবিষ্কারের প্রায় রূপকথার মত গল্প অনেকেই জানেন না।

লিউয়েনহুকের সময়ে ডেলফ্ট শহরে মাত্র কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার মানুষ বাস করত, কিন্তু রটারড্যাম বা হেগের থেকে ছোট শহর হলেও ডেলফ্ট ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। আজও ডেল্ফ্টের ব্লু পটারি পৃথিবী বিখ্যাত। এছাড়াও বিখ্যাত চিত্রকর ভের্মিয়ারের জন্ম ও কর্মস্থানও এই ডেলফ্ট শহর। ভের্মিয়ার যদিও নিজের জীবনকালে খ্যাতি বা অর্থ কিছুই পাননি- কপর্দকশূন্য অবস্থায় 1675 সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে টাউন কাউন্সিল, শহরের সম্মানিত ব্যবসায়ী লিউয়েনহুককেই তাঁর এস্টেটের ট্রাস্টি নিযুক্ত করে।

ভের্মিয়ারের তুলনায় আমাদের দোকানদার-বৈজ্ঞানিক লিউয়েনহুকের জীবন কিন্তু ছিল সহজ, স্বচ্ছল, নিস্তরঙ্গ। 1632 থেকে 1723 পর্যন্ত জীবনের একানব্বই বছর ডেলফ্ট শহরেই কাটিয়েছেন- বিদ্যার দৌড় ছিল স্থানীয় চার্চের স্কুল পর্যন্ত, পৈতৃক উত্তরাধিকারে পাওয়া জামাকাপড়ের দোকান চালাতেন, আর নিতান্তই শখে, মাইক্রোস্কোপ তৈরি করে নানান জিনিষকে পর্যবেক্ষণ করতেন, তাদের ছবি এঁকে রাখতেন আর অদ্ভুত অধ্যবসায়ে সেসবের বিশদ বর্ণনা নিজের নোটবুকে লিখে রাখতেন। ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে লিউয়েনহুকের পর্যবেক্ষণ তালিকায় কী ছিল আর কী ছিল না- নানা জাতের পোকামাকড়, মৌমাছির পা, মাথা, তিমির চোখ, নিজের বীর্য, বিষ্ঠা, রক্ত, পোষা ঘোড়া, গরু, ভেড়ার মল, মূত্র, বৃষ্টির জল, বাড়ির কুয়োর জল, নদীর জল, সমুদ্রের জল, শুয়োরের জিভ, নিজের দাঁতের ওপর জমা প্লাক এবং আরো হাজারো বস্তু। তাঁর মৃত্যুর পরে লিউয়েনহুকের নির্দেশানুযায়ী, একমাত্র উত্তরাধিকারী মেয়ে মারি, তাঁর ছাব্বিশটা মাইক্রোস্কোপ, আর সাড়ে চারশোর ওপরে বিভিন্ন পাওয়ারের লেন্স, ক্যাবিনেট শুদ্ধ রয়্যাল সোসাইটি অফ ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেন। ঐ লেন্সগুলোর মধ্যে আবার একশো বাহাত্তরটা ছিল নানান দ্রষ্টব্যের ওপরে ফিক্সড মাউন্টিং করা।

মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার হয়েছিল লিউয়েনহুকের বিজ্ঞান চর্চার প্রায় একশ বছর আগে, 1590 সাল নাগাদ।

হল্যান্ডেরই আরেক শহর মিডলবার্গে চশমা ব্যবসায়ী জাকারিয়া জানসেন এবং তাঁর বাবা হান্স জানসেনের চশমার দোকান ছিল। বিজ্ঞান-ঐতিহাসিকদের মতে বাবা ছেলের এই টিমই একটা ধাতব নলের মধ্যে দুটো বা তিনটে লেন্স লাগিয়ে প্ৰথম কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপের প্রস্তুতকর্তা। ধীরে ধীরে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে অনুসন্ধিৎসু মানুষ ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে মাইক্রোস্কোপের প্রচলন বাড়তে থাকে। টেলিস্কোপ আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত বিজ্ঞানী, গ্যালিলিও গ্যালিলি ও নিজে হাতে আরো উন্নত মাইক্রোস্কোপ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেযুগে লিউয়েনহুকের তৈরি মাইক্রোস্কোপ ছিল সবার থেকে আলাদা। সেসময়ের কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপও খুব বেশি হলে দ্রষ্টব্য জিনিষকে পঁচিশ থেকে তিরিশ গুণ বড় করে দেখাতে পারত। কিন্তু লিউয়েনহুক ট্রায়াল এন্ড এরর পদ্ধতিতে এমন লেন্স তৈরি করেছিলেন যে তাঁর তৈরি সিম্পল মাইক্রোস্কোপেও কোন জিনিষকে তিনশ গুণ বড় করে দেখা যেত। লিউয়েনহুকের তৈরি মাইক্রোস্কোপের সঙ্গে আজকের বাচ্চাদের স্কুলের মাইক্রোস্কোপেরও কোন মিল নেই। কাঁসার তৈরি একটি আয়তাকার প্লেট, তার নিচে সেটিকে ধরবার জন্য একটা হাতল আর প্লেটের মধ্যেখানে একটা এক বা দুই মিলিমিটার ডায়ামিটারের লেন্স বসানো আছে- এই ছিল তাঁর মাইক্রোস্কোপ। ঐ হাতল ধরে লেন্সে চোখ লাগিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুকে দেখতে হত।

কিন্তু একজন কাপড়ের দোকানদার হঠাৎ মাইক্রোস্কোপ তৈরি করতে বসলেন কেন? কাপড় ভাল করে দেখবার জন্য, কাপড় ব্যবসায়ীরা হাতে ধরা ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করতেন। স্বভাব অনুসন্ধানী লিউয়েনহুক সম্ভবত মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার ও ব্যবহারের কথা জানতেন এবং ম্যাগনিফাইং গ্লাসের বদলে, অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্স ব্যবহার করার কথা ভাবেন। এভাবেই তাঁর লেন্স ও মাইক্রোস্কোপ তৈরি শুরু হয়। লিউয়েনহুক প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি মাইক্রোস্কোপ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার মধ্যে মাত্র নটা মাইক্রোস্কোপ পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়ামে আছে। বাকিগুলোর খোঁজ পাওয়া যায় না।

(লিউয়েনহুকের মাইক্রোস্কোপের ছবি)

কিন্তু লিউয়েনহুকের সেই পর্যবেক্ষণ শুধু বেচা কেনার জন্য কাপড়েই থেমে থাকেনি। আসলে বিজ্ঞানের জন্মই কৌতূহল থেকে। আমাদের চারিপাশে যা যা আছে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, থেকে গাছপালা মাটি বাতাস, জীবজন্তু, মানুষ সবই যেন কেমন করে এক অদৃশ্য নিয়মে চলে। সাধারণ মানুষ সেগুলোকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেয়। কিন্তু কিছু কৌতূহলী মানুষ, প্রকৃতিতে, পরিপার্শ্বে যা যা হচ্ছে, যা দেখছি- তা ‘কেন, কীভাবে, কোথায়, কখন, কেমন করে হচ্ছে’ জিজ্ঞাসা করতে থাকে। এই জিজ্ঞাসাই মানবসভ্যতার অগ্রগতির সূত্র।

লিউয়েনহুকের ক্ষেত্রেও সে কথা সত্যি।

তখন তিনি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে অনেক জিনিষকে পর্যবেক্ষণ করছেন আর নোট নিচ্ছেন। একদিন বাড়ি থেকে বেরনোর সময়ে দেখলেন ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর পাত্রে ক দিন আগে হয়ে যাওয়া বৃষ্টির জল জমে আছে। তার এক বিন্দু তুলে এনে মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেললেন- আর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। খালি চোখে যাকে স্ফটিকস্বচ্ছ জল মনে হচ্ছে তার মধ্যে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু নড়াচড়া করছে! দেখলে মনে হয়, ওগুলো প্রাণী। কিন্তু প্রাণী এত ছোট হয়? এমন কথা এর আগে কেউ দেখেওনি, শোনেওনি। লিউয়েনহুক ওগুলোর নাম দিলেন এনিম্যালকিউল বা অণু-প্রাণী। মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দিয়ে সেই দৃশ্য দেখে এই অন্তর্মুখী, শান্ত মানুষটিও যে কত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর নোটস পড়লে তা কিছুটা বোঝা যায়।

“ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি নিশ্চয় সারা পৃথিবীর মধ্যে এক প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছি। কল্পনাও করা যায় না, এক বিন্দু জলের মধ্যে এত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী রয়েছে। হ্যাঁ প্রাণীই, কারণ তারা নড়াচড়া করছে আর জলের মধ্যে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। কতরকম তাদের আকার, চেহারা আর ব্যবহার…।”

বলা হয় যে, বিজ্ঞানের অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছে নিছক ভাগ্যবলে বা সহজ কথায় বললে, ‘বাই চান্স’। যেমন লিউয়েনহুকের হঠাৎ বৃষ্টির জলকে মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখার খেয়ালকে ভাগ্যের খেলা বলাই যায়। তেমনি পেনিসিলিন আবিষ্কারক এলেকজান্ডার ফ্লেমিংএর ছুটিতে যাবার আগে, স্ট্যাফাইলোকক্কাস ব্যাক্টেরিয়া কালচারের পেট্রিডিশগুলোকে ইনকিউবেটরে না ঢুকিয়ে খোলা জায়গায় ফেলে রেখে গেলেন। তাকেও ভাগ্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। লিউয়েনহুক যেমন নেহাত খেয়ালবশে কয়েকদিন পুরনো বৃষ্টির জলকে মাইক্রোস্কোপের তলায় না ফেললে তাঁর এনিম্যালকিউল দেখতে পেতেন না, ঠিক তেমনই ফ্লেমিং ‘বাই চান্স’ পেট্রিডিশগুলোকে খোলা জায়গায় ফেলে ছুটিতে চলে না গেলে, তার ওপরে পেনিসিলিন ছত্রাকের জন্ম হত না। এবং এন্টিবায়োটিক আবিষ্কার হতে হয়ত আরো কয়েক দশক লেগে যেত। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন উদাহরণ অজস্র।

কিন্তু এইসব আশ্চর্য আবিষ্কার শুধু ‘বাই চান্স’ নয়, এদের পেছনে ঐ সব বৈজ্ঞানিকদের অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি আর অদম্য অনুসন্ধিৎসাই হল আসল কারণ। আলেক্সান্ডার ফ্লেমিং ছুটি থেকে ফিরে এসে তাঁর পেট্রিডিশে ব্যাক্টেরিয়া ভাল করে বাড়েনি দেখে যদি সেগুলোকে ফেলে দিয়ে, আবার নতুন পেট্রিডিশ বসাতেন, তাহলে পেনিসিলিন কি আবিষ্কার হত? না।

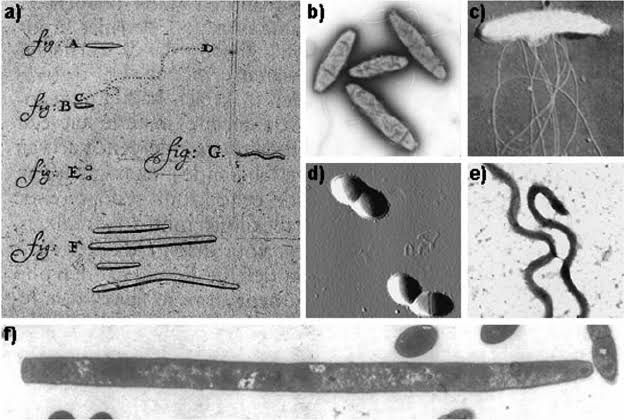

তা না করে, তিনি সেটা নিয়ে ভাবতে বসলেন এবং সেই ডিশগুলোকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেন। ঠিক তেমনই, লিউয়েনহুক বৃষ্টির জলের বিন্দুর মধ্যে হাজার হাজার ক্ষুদ্র বস্তু নড়াচড়া করছে দেখে চুপ করে বসে রইলেন না। বারবার সেই জলে নানান জিনিষ মিশিয়ে ঐ ক্ষুদ্র বস্তুগুলোর ওপরে তার কোন প্রভাব পড়ে কিনা দেখতে লাগলেন। এবং দেখলেন যে, ঐ জলে কড়া ডোজে গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিলে সেগুলো শ্লথ হয়ে পড়ে বা তাদের নড়াচড়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়- ঠিক আমাদের চেনা জানা জীবজন্তুর ওপরে বিষক্রিয়ার মত। তখনই লিউয়েনহুক নিশ্চিত হলেন যে তাঁর আবিষ্কৃত এনিম্যালকিউলগুলো আসলে কোন জীবিত প্রাণী, যাদের আমরা আজ ব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়া, ফাঙ্গাস এইসব নামে চিনি।

(লিউয়েনহুকের আঁকা ব্যাকটেরিয়ার ছবি)

(লিউয়েনহুকের আঁকা ব্যাকটেরিয়ার ছবি)

মাইক্রোস্কোপের নীচে নিজের বীর্য পরীক্ষা করে লিউয়েনহুক মহা আশ্চর্য হয়েছিলেন। বৃষ্টির জল ইত্যাদিতে উনি যে আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের দেখতেন, তারা নানা আকৃতির এবং স্বভাবের। কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করলেন এক ফোঁটা বীর্যের মধ্যে যে হাজার হাজার প্রাণীগুলো নড়াচড়া করছে তাদের সবাইকে একরকম দেখতে। একটা করে বিরাট মাথা আর তার সঙ্গে জোড়া একটা ল্যাজ। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক, স্পার্মের মধ্যে হাজার হাজার ছোট ছোট জন্তুর উপস্থিতিকে গালগল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আসলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে যেমন লিউয়েনহুক, ফ্লেমিং বা পাস্তুরের মত বৈজ্ঞানিকদের অন্তর্দৃষ্টির অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে, তথাকথিত গবেষক বা বিজ্ঞানীদের অন্তর্দৃষ্টির অভাবের নিদর্শন বোধহয় আরো বেশি। আগেই বলেছি যে লিউয়েনহুক নিজের মাইক্রোস্কোপ তৈরি করবার অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই সারা ইউরোপে বহু গবেষক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউ, এর আগে ঐ অণু-প্রাণীদের দেখা পাননি কেন? এর সহজ উত্তর হল যে, সেই গবেষকদের দল, খালি চোখে যা দেখা যায়, সেসব জিনিষকেই মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে দেখবার কথা ভেবেছিলেন। খালি চোখে দেখা যায় না এমন বস্তুও যে থাকতে পারে এঁদের কারো মনেই আসেনি।

আমরা এই ডাচ দোকানদারের আরো কিছু আবিষ্কার আর তাদের তাৎপর্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। তার আগে দেখে নেওয়া যাক, যে হল্যান্ডের এক ছোট শহরের এই অর্ধশিক্ষিত কাপড়ের দোকানীর কাণ্ড কারখানা লন্ডনের ‘দ্য রয়্যাল সোসাইটি’র কাছে পৌঁছল কী করে আর কী ভাবেই বা তা স্বীকৃতি পেল।

সেই সময়ে তখনকার হল্যান্ডের এক বিখ্যাত চিকিৎসক ও গবেষক, রেইনিয়ার-ডি-গ্রাফও ডেলফ্ট শহরেই থাকতেন। নিজের মাইক্রোস্কোপে নানা জিনিষ পরীক্ষা করে লিউয়েনহুক শহরের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মানুষদের ডেকে এনে তাঁর নিরীক্ষার ফলাফল দেখাতেন। রেইনিয়ার-ডি-গ্রাফ শুধু ডাক্তার নয়, নিজেও গবেষক ছিলেন। প্রাণীর ওভারি বা ডিম্বাশয়ে কোথায় এবং কীভাবে ডিম্বাণুগুলো যুক্ত থাকে, তা আবিষ্কার করেছিলেন। তবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে, ডি-গ্রাফ বোধহয় নিজের সেই আবিষ্কারের চেয়েও লিউয়েনহুকের আবিষ্কারকে সে সময়ের বৈজ্ঞানিক, গবেষকদের সমক্ষে নিয়ে আসবার জন্যে বিখ্যাত হয়ে থাকবেন।

বস্ত্র ব্যবসায়ী লিউয়েনহুকের কাজ দেখে ডি-গ্রাফ, রয়্যাল সোসাইটির তদানীন্তন চেয়ারম্যান, হেনরি ওল্ডেনবার্গকে চিঠি লিখলেন,

“প্রিয় মহাশয়, আমাদের এই ডেলফ্ট নগরীতে এক ব্যক্তি আছেন। তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত নন, তিনি উচ্চশিক্ষার মাতৃভাষা ল্যাটিন বা ইংরেজিও জানেন না। তাঁর নাম এন্টনি ভ্যান লিউয়েনহুক, পেশায় বস্ত্র ব্যবসায়ী। কিন্তু তিনি কতকগুলি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোস্কোপ তৈয়ারি করিয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে আমাদের পরিপার্শ্বের বিভিন্ন বস্তুর উপরে বহু বিস্ময়কর পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। আমার মতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অনুমতি হইলে আমি তাঁহাকে বিশদ বর্ণনা ও চিত্রসহ সেগুলি আপনাকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি।”

উচ্চশিক্ষিত মানুষ, পন্ডিত এবং বিশেষত গবেষক, বৈজ্ঞানিকদের উন্নাসিক মনোভাবের কথা আমরা সবাই জানি। আশ্চর্যের কথা এই যে ওল্ডেনবার্গ রেইনিয়ার-ডি-গ্রাফের চিঠিকে অগ্রাহ্য করা দূরের কথা, সোজা লিউয়েনহুককে চিঠি লিখে তাঁর পরীক্ষার সব ফলাফল রয়্যাল সোসাইটিতে জানাতে বললেন।

খোদ রয়্যাল সোসাইটি থেকে চিঠি পেয়ে লিউয়েনহুকের মনোভাব কী হয়েছিল তা আমরা জানি না, তবে এটুকু অনুমান করতে পারি যে অত্যন্ত খুশি ও গর্বিত বোধ করেছিলেন। 1673 সালে ডাচ ভাষায় লেখা লিউয়েনহুকের প্ৰথম চিঠি গেল। রয়্যাল সোসাইটির সাড়ে তিনশ বছরের ইতিহাসে অন্তত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের সংখ্যার দিক থেকে যে এই কাপড়ের দোকানদার প্ৰথম স্থানে আছেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কারণ পরবর্তী পঞ্চাশ বছর ধরে লিউয়েনহুকের চিঠি রয়্যাল সোসাইটির মুখপত্র ‘ফিলজফিক্যাল ট্র্যানজ্যাকশন্সে’ প্রকাশিত হয়েছিল।

জমে থাকা বৃষ্টির জলে প্রাণীদের বর্ণনা দেওয়া চিঠিটা ছিল তাঁর আঠের নম্বর চিঠি। রয়্যাল সোসাইটি কোনরকম পরখ না করেই লিউয়েনহুকের গবেষণাপত্র প্রকাশ করেনি। সোসাইটির অনুরোধে ডেলফ্ট শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক দল সেই কাপড়ের দোকানে যান এবং স্বচক্ষে সব দেখে সার্টিফাই করেন যে প্রতিটি ছবি এবং বর্ণনা সত্যি। দু বছর বাদে রয়্যাল সোসাইটি লিউয়েনহুককে তাদের ফেলোশিপ দিয়ে সম্মানিত করে। সোসাইটির সাড়ে তিনশ বছরের ইতিহাসে, কোন কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিবিহীন মানুষ, যাঁরা এই সম্মান পেয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা যাবে। তাঁদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে আর আমাদের দেশবাসী গণিতবিদ শ্রীনিবাসন রামানুজন। নিজের জীবনকালে লিউয়েনহুক আরো সম্মান পেয়েছেন। ইংল্যান্ডের রাজা ও রাণী এবং রাশিয়ার তৎকালীন জারও এই শান্ত, নম্রভাষী, প্রায় অশিক্ষিত কাপড় ব্যবসায়ীর দোকানে পদার্পণ করেছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাঁর এনিম্যালকিউল বা তাদের ভাই বেরাদররাই যে সবরকম সংক্রামক অসুখের জন্য দায়ী তা কি লিউয়েনহুক বুঝতে পেরেছিলেন? বলা যায়, যে সেই সিদ্ধান্তের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন এই শখের বিজ্ঞানী। বিভিন্ন জিনিষ পরীক্ষা করতে করতে উনি লক্ষ করেন যে পচতে থাকা বা পচে যাওয়া জৈব পদার্থের মধ্যে ওঁর জন্তুগুলোকে খুব বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। এমনকি একবার নিজের মাড়ির ইনফেকশনের ফুলে ওঠা অংশ থেকে পুঁজ, রক্ত বার করে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে দেখলেন, প্রচুর সংখ্যায় তাদের দেখা যাচ্ছে। সে সময়ে জীবাণুর কথাই জানা ছিল না, তো এন্টিসেপ্টিকের কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু নিজের বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করে, সকালবেলায় ফুটন্ত গরম কফি পান করার পর আবার নিজের মাড়ি থেকে স্যাম্পল সংগ্রহ করে দেখেন যে আশ্চর্যের ব্যাপার, অনু-প্রাণীদের সংখ্যা নগণ্য। তাহলে কি গরম তরল পদার্থের সংস্পর্শে এসে তারা মরে গেল? এই হাইপোথিসিসকে প্রমাণ করবার জন্য এবার দাঁতের পেছনদিকের অংশ, যেখানে গরম কফি পৌঁছয় না, সেখান থেকে স্যাম্পল সংগ্রহ করে দেখলেন- ঠিক তাই, সেখানে তারা বহাল তবিয়তে রয়েছে!

কিন্তু সেই অণু-প্রাণীরাই যে তাঁর মাড়ি ফুলে ওঠার কারণ, তা লিউয়েনহুক বুঝতে পারেননি।

1723 সালে, একানব্বই বছর বয়সে প্রথাগতভাবে অশিক্ষিত, এই দিগদর্শক বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তখনকার বৈজ্ঞানিক জগৎ তাঁকে একরকম ভুলেই যায়। সেই সময়ে অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন সংক্রামক অসুখ, টিবি, কলেরা, স্মলপক্স, প্লেগ, ডিপথেরিয়া, নিউমোনিয়া বা ক্ষতের সংক্রমণে মারা যেত। কিন্তু লিউয়েনহুক আবিষ্কৃত ব্যাক্টেরিয়াই যে এইসব অসুখের কারণ তা বুঝতে এবং প্রমাণ করতে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে আরো একশ বছরের বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

সেও চিকিৎসাবিদ্যার আরেক যুগান্তকারী আবিষ্কার। আর সেই অবিষ্কারের পেছনে যে দুই মহা বিজ্ঞানীর সবচেয়ে বড় অবদান, তাঁদের দুজনের সম্পর্ক কিন্তু ছিল সাপ আর নেউলের মত। একজন অন্যজনকে সহ্য করতে পারতেন না। তবে সে গল্প আরেকদিন হবে।